Караванные маршруты далёкого прошлого – в центре внимания археологов

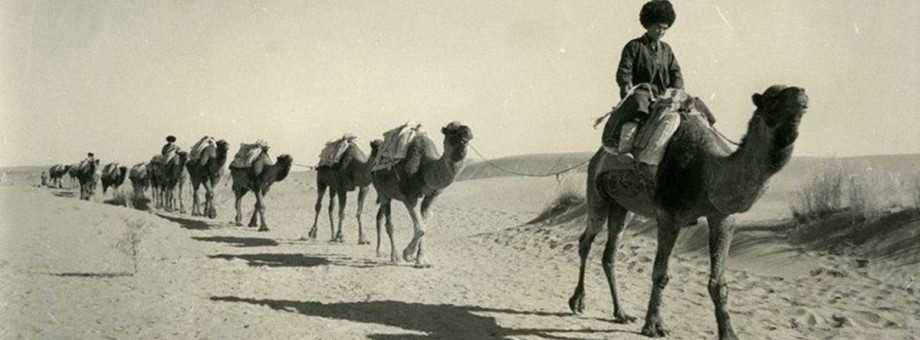

«Из древних чудесных камней сложите ступени в грядущее!» - написал когда-то живший в Индии великий художник Николай Рерих. Эти пафосные слова очень точно выражают суть явления, которое мы называем Великий Шелковый путь. 140 лет прошло с тех пор, как немецкий геолог, географ и путешественник, президент Берлинского географического общества Фердинанд фон Рихтгофен ввел в науку этот популярнейший ныне термин. Но прошло ещё несколько десятилетий, прежде чем ученые разных стран мира всерьез заинтересовались этим феноменом античного мира и Средних веков, стали изучать конкретные маршруты, по которым когда-то велась караванная торговля.

Много веков поверх политических барьеров и государственных границ на огромной части планеты Земля пролегала цепь живых человеческих контактов. Это была держава, не имевшая точного правового статуса, безымянная империя, объединение без признаков государственности. Сотни городов, больших и малых, тысячи селений, придорожных станций, мостов появились, окрепли под сенью этого виртуального, но такого прочного союза разноязыких и непохожих друг на друга народов и племен.

Туркменская земля в силу своего географического положения занимала важное место в системе караванной торговли. Возникали и рушились царства, спокойные годы мирной жизни сменялись войнами, когда иноземные караваны обходили опасные регионы стороной. Так было до тех пор, пока в XV веке не появились более быстрые, безопасные и выгодные для европейцев морские пути в Индию и Китай в обход Центральной Азии. Но длившаяся более пятнадцати столетий эпоха Великого Шёлкового пути оставила тысячи памятников на всем протяжении трассы от Средиземноморья до Дальнего Востока. Многие из них находятся в пределах Туркменистана. Именно тогда возникли и превратились в настоящие средневековые агломерации такие города как Мерв, Куняургенч, Амуль, Земм (Керки), Серахс, Абиверд, Ниса, Дехистан. Отрезки дорог между ними, а также пути из них в Бухару, Балх, Герат, Нишапур и другие крупные городские центры были, пожалуй, самыми исхоженными и долговременными, но далеко не единственными. У каждого из них имелись и параллельные дороги, бесчисленные ответвления, выводившие на другие направления или более короткие дистанции. Одни маршруты были сезонными, зависевшими от времени года, ведь где-то нельзя было пройти зимой, когда бескрайние такыры после проливных дождей превращались в трясину, а где-то путь был закрыт в летний зной, когда пересыхали все водоемы.

Лишь в последние десятилетия ХХ века началось археологическое обследование этих путей и памятников, с ними связанных. В результате многократного анализа средневековых письменных источников и изысканий на местности археологам удалась по некоторым путям отождествить с той или иной степенью достоверности пункты средневековых путеводителей с существующими развалинами. Но нельзя забывать, что в источниках даны только наиболее важные пути, второстепенные же оставались за пределами внимания их авторов. Эту мысль много лет назад высказал ашхабадский археолог Александр Марушенко – первооткрыватель многих известных памятников Туркменистана. Еще в 30-е годы прошлого века он прошел пешком и проехал верхом на лошади, а потом и на первых автомобилях сотни километров через пустыню и предгорья, вдоль живых и пересохших рек в поисках средневековых караванных троп.

Бесценный вклад в изучение древних торговых маршрутов на территории нашей страны внесли его современники – академик Академии наук Туркменистана и основатель Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) Михаил Массон, а также основатель Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, академик Сергей Толстов, их младшие коллеги и ученики Курбан Адыков, Еген Атагаррыев, Джума Дурдыев, Александр Ляпин, Овезгельды Оразов, Виктор Пилипко, Галина Пугаченкова, Теркеш Ходжаниязов, Хемра Юсупов. Без их полевой работы в экспедициях, без их монографий и научных статей не было бы и наших сегодняшних знаний о Великом Шёлковом пути в Туркменистане. Естественно, у них не имелось возможности охватить все существовавшие отрезки караванных троп в Каракумах и выявить все бывшие там постройки. Это очень большая научная работа и ее продолжение – дело нынешних и будущих археологических экспедиций.

Сегодня специалисты из Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры ведут работу со своими коллегами – экспертами ЮНЕСКО – по включению участков Великого Шелкового пути, расположенных на территории Туркменистана, в Список всемирного наследия в составе серийной номинации. Несколько лет назад на совещании, состоявшемся в Ашхабаде, они выработали общую концепцию, общее понимание стратегии действий каждого государства-участника серийной номинации, цель которой – аргументировано доказать ее состоятельность как будущего объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прежде всего, договорились о базовых терминах, касающихся современной интерпретации Великого Шёлкового пути, которые помогли избежать разночтений и ясно понимать, что имеется в виду под каждым определением. Их всего три: узлы, сегменты маршрутов и коридоры. Узел – это крупный городской центр и место, где пересекались несколько маршрутов. Яркий тому пример – Древний Мерв.

Такие города как Мерв играли огромную роль в государственном управлении, производстве товаров и снабжении, а также были средоточием достижений синтеза культур в виде архитектуры, изобразительного искусства и нематериальных ценностей – социальной структуры общества, верований, фольклора.

Сегмент – это маршрут между двумя узлами с учетом известных топографических и культурных особенностей участка.

Сегмент не отражает каждый путь и конкретную тропу, а только намечает основные направления движения караванов. А вот подробное содержание каждого сегмента раскрывает коридор – равномерный буфер, то есть район, который служит цели сохранения ценного исторического ландшафта вдоль научно установленного маршрута. Иначе говоря, буфер – это совокупность всех точек карты, которые отстоят от магистрали на расстояние, не превышающее заданной величины – ширины буферной зоны.

Ввести понятие коридора понадобилось для того, чтобы справиться с потенциальной неустойчивостью конкретных путей и дорог между узлами и захватить памятники и охраняемые ландшафты вдоль сегментов. Таким образом, в состав номинации попадают городки, крепости, караван-сараи, мосты, культовые места, расположенные в стороне от главного тракта, но бывшие крайне важными точками посещения купцов и путешественников.

Учёные протестировали различные размеры буферной зоны в отношении известных памятников и пришли к выводу, что буфер размером в 30 километров по обе стороны маршрута, то есть коридор шириной 60 километров наиболее эффективен для охвата большинства ключевых объектов. Именно так называемый коридорный подход участники ашхабадской встречи признали самым оптимальным. Это достаточно надежный инструмент с точки зрения выявления важнейших элементов общего маршрута и определения его разнообразия.

Вся эта работа стала возможной благодаря активному использованию новейших компьютерных технологий, позволяющих синтезировать знание местности с аэрокосмической съёмкой. Преимущество цифровой картографической системы над картами в книгах и настенными картами в том, что она легко масштабируются в зависимости от потребностей. Это дает возможность увеличить и детально изучить каждый сегмент, буквально каждый километр пути, чтобы начертить контуры буферных зон, внести предложения по всем возможным отклонениям и альтернативным маршрутам. Конечно, это многолетняя работа и она проводится одновременно во всех странах-участницах номинации.

Каждый тип памятников на Великом Шёлковом пути отражает местные строительные материалы, архитектурные стили, приспособленность к климатическим условиям, идеи организации жилой среды, а также различные политические, идеологические системы и культурные традиции. Все эти факторы учитываются при формулировке выдающейся универсальной ценности каждого коридора, так как речь не о том, чтобы включить в номинацию все известные памятники, а выбрать только те, которые можно документировать, охранять, подвергать консервации, не говоря уже об обеспечении безопасного и удобного доступа.

В числе первоочередных задач этого глобального проекта – совершенствование системы паспортизации памятников всего региона Центральной Азии. Многие национальные системы инвентаризации культурного наследия достаточно детальны, но только некоторые из них компьютеризированы. Перевод в цифровой формат паспортов на каждый объект по всем странам региона, анализ существующей базы данных и принятие стандартной формы ведения национальных реестров стали полезной платформой для включения Великого Шёлкового пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мир неузнаваемо изменился, но старые традиции зодчества оказались востребованы в нынешнюю эпоху цифровых технологий. Мастера-строители в Туркменистане есть и сегодня – это их руками восстановлены многие памятники прошлого, благоустроены прилегающие к ним участки, что упрощает доступ для туристов и паломников. Специфика их дальнейшего развития – в раскрытии туристического потенциала.

Возрождая Великий Шелковый путь в современных условиях, Туркменистан активно развивает транспортно-логистическую систему, выступающую фундаментом для налаживания международного политического, экономического и гуманитарного диалога на принципах добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнёрства.

新闻

新闻